『花菖蒲ノ會』会報第25号

(令和6年12月10日発行)

十月定例評議員会~執行部は統理に対し総長指名を要求する暴挙

鷹司統理は自ら意見を開陳!真摯な議論を求められる!

「会報23号、24号でお伝えした通り、去る10月2日、総長選任を巡る裁判について、最高裁は、芦原理事の上告を棄却、上告受理申立を不受理とする決定をし、本件紛争に関して最高裁自身の判断を示しませんでした。残念な結果でありましたが、これにより高裁判決が確定しました。法的には芦原理事が総長の地位にないことになりましたが、決して田中恆清氏が正式な総長であるとの司法判断が示されたわけではありません。

今回の司法判断は、あくまでも宗教法人神社本庁の代表役員としての総長の地位について、宗教法人法と、同法に基づく神社本庁の規則である『庁規』に準拠して示されたもので、原告側が強く主張してきた神社本庁憲章や、その付属規程である『神社本庁役員その他の機関に関する規程』(以下『役員規程』)が定める宗教団体としての神社本庁統理の権限や役員会の機能には、全く踏み込んで判断していません。公権力の宗教団体に対する極めて厳格な聖俗分離の立場から、神社本庁憲章及び役員規程の定めは宗教団体の内部自治の問題であるとして、そこに司法が何らかの解釈を下すことは回避したものと思われます。

そして、高裁判決は、宗教法人神社本庁の代表者となる総長の選任手続きに関して、庁規12条2項が『総長は、役員会の議を経て、理事のうちから統理が指名する』と定めているところ、同条の『議を経て』という文言が『議決を経て』という文言と同趣旨であり、役員会の議決により決定することを意味すると考えるべきだ、と判示しました。つまり、宗教法人神社本庁の総長の選任には、『統理の指名と役員会の議決が必要である』という「判示部分の司法判断のみが『判例』になり得るというのが、法律家の説明であります。

ところが、田中氏らは・・・・」

■10月24日、評議員会の概要について

「そして迎えた10 月24日の評議員会では、終盤に議題として「代表役員地位確認請求訴訟について」が上程され、荒井総務部長が小川弁護士作成の資料等に基づいて報告しました。約30分間に及ぶ報告では、同内容の説明を幾度もくどい位続けるとともに、統理が総長の指名権を有していないことの例えとして天皇の地位と比較するなどの不見識な言説を交えつつ、「判決確定を受けて、鷹司統理は田中氏を総長に指名しなければならない」などと繰り返しました。

これを受けて、直ちに葦津評議員が反論しましたが、続いて議長が指名した京都・林秀俊評議員の発言は以下の通りでした。

田中氏の総長としての業績を称えた後、「(3期目総長就任の頃)田中総長を貶めようと百合丘問題がでっち上げされたのではないか。しかしこの問題は、小串第三委員会の委員長采配によって、しっかりけじめがつけられた」などと発言し、芦原理事に対しては、「(代表役員変更登記は)ことによれば、犯罪になるのではないか、誰が指示をしたのか、何故、議事録に押印したのか」「顛末書の提出を求めます」などと、厳しい言葉を続けました。

百合丘職舎問題に関しては、司法の場で否定された作り話を堂々と述べたかと思えば、芦原理事に対しては、今度は逆に正当な権利の行使としてなされた登記手続きが、あたかも違法行為であるかのような脅迫に近い言葉を平然と繰り返しました。

続いて議長が指名した宮城県の村田評議員は、「この際、この場で指名をするとご発言戴ければ大変有り難い。」「私は評議員の一人として、統理様にはこの際、最高裁の決定に従ってご指名をいただくということが、斯界全体の為であると思います。」などと、今度は丁寧な口調で統理に対し指名を促す言説を繰り返しました。硬軟織り交ぜた意見表明により、評議員の意識に小川弁護士による独自の見解を刷り込ませながら、統理に指名を迫ろうと計画していたものと思われます。

この両氏の発言に続いて議長から指名を受けた葦津評議員は、宗教団体としての意思決定を多数決に委ねることの危険性を指摘した上で、統理は神社本庁の代表として大きな権限を有しているが、簡単には発動されないだけであると発言。その上で、統理を権限のない「象徴」として位置づける小川弁護士の見解に対し、神社本庁の象徴は規程にあるとおり「総裁」であり、統理は評議員会の直接選挙で選任される立場であることを認識すべきと発言しました。

○統理が自ら発言

ここで鷹司統理が挙手され、自ら発言を求められました。

冒頭、統理は「何故(田中を)指名しないのか、私の考の考えを申し上げるので検討いただきたい。」とした上で、自ら持参された10月16日付の田中氏と代理人弁護士連名の文書について、評議員各位への配布を求められました。

そこで総務部長が、文書の配布について議長の判断を求めると、議長は臨時役員会に委ねたい(文書は配布しない)旨発言しました。

すると、統理の意向を拒絶した議長采配に対する疑問と不信から議場が騒然となったため、この状況に驚いた総務部長が慌てて発言し、議長の許可を得ぬままに文書の配布を了承したことで、準備のための暫時休憩の後に、文書が評議員の手元に配布されました。ここでの統理発言の概要を、以下に記します。

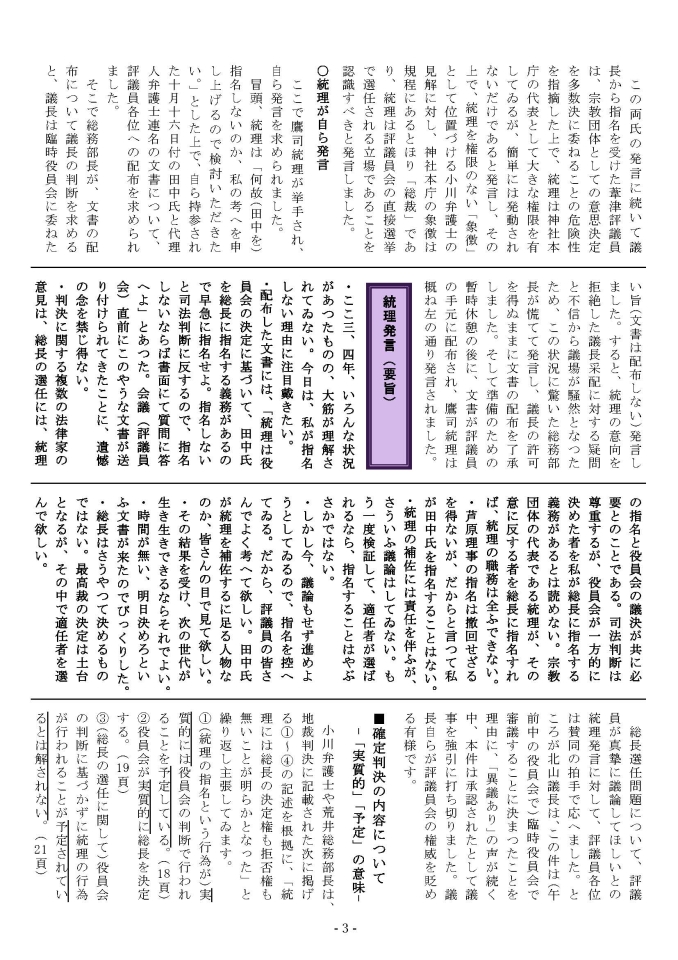

【統理発言(要旨)】

・ここ3、4年、いろんな状況があつたものの、大筋が理解されていない。今日は、私が指名しない理由に注目戴きたい。

・配布した文書には、「統理は役員会の決定に基づいて、田中氏を総長に指名する義務があるので早急に指名せよ。指名しないと司法判断に反するので、指名しないならば書面にて質問に答へよ」とあった。会議(評議員会)直前にこのような文書が送り付けられてきたことに、遺憾の念を禁じ得ない。

・判決に関する複数の法律家の意見は、総長の選任には、統理の指名と役員会の議決が共に必要とのことである。司法判断は尊重するが、役員会が一方的に決めた者を私が総長に指名する義務があるとは読めない。宗教団体の代表である統理が、その意に反する者を総長に指名すれば、統理の職務は全うできない。

・芦原理事の指名は撤回せざるを得ないが、だからと言って私が田中氏を指名することはない。

・統理の補佐には責任を伴うが、そういふ議論はしていない。もう一度検証して、適任者が選ばれるなら、指名することはやぶさかではない。

・しかし今、議論もせず進めようとしているので、私は指名を控えている。だから、評議員の皆さんでよく考えて欲しい。田中氏が統理を補佐するに足る人物なのか、皆さんの目で見て欲しい。

・その結果を私が受けて、次の世代が生き生きできるのなら、それでよい。

・「時間が無い、明日決めろ」という文書が来たのでビックリした。総長はそうやつて決めるものではない。最高裁の決定は土台となるが、その中で適任者を選んで欲しい。

総長選任問題について、評議員が真摯に議論してほしいとの統理発言に対して、評議員各位は賛同の拍手で応えました。ところが北山議長は、この件は(午前中の役員会で)臨時役員会で審議することで決まったことを理由に、「異議あり」の声が続く中、本件は承認されたとして議事を強引に打ち切りました。議長自らが評議員会の権威を貶める有様です。

■確定判決の意味について改めて解説するー「実質的に」「予定している」の意味

小川弁護士や荒井総務部長は、地裁判決に記載された下記①〜④の内容を根拠に、「統理には総長の決定権も拒否権も無いことが明らかとなった」と繰り返し主張しています。

①実質的には役員会の判断で行われることを予定している。(18頁)

②役員会が実質的に総長を決定する。(18頁)

③役員会の判断に基づかずに統理の行為が行われることが予定されているとは解されない。(18頁)

④役員会が議決により次期総長を決定し、それに基づいて統理が当該次期総長を指名することが必要である。(18頁)

しかし、①、②にある「実質的に」といふ言葉、①、③にある「予定している」「予定されているとは解されない」等の言葉の意味を字義通りに解釈するなら、小川弁護士及び荒井総務部長の主張は、単なる詭弁に過ぎないことは明らかです。

何故なら、本当に統理に総長の決定権も拒否権もないのなら、「実質的」「予定」という言葉は不要であり、①は「役員会の判断で行われる」、②は「役員会が総長を決定する」とすれば済む話だからです。

前述の通り今回の裁判では、庁規第12条の「総長は、役員会の議を経て、理事のうちから統理が指名する」にある「役員会の議」ついて、司法判断が示されました。しかし、「統理の指名」については、その権能の具体的な意味についてまで触れていません。その理由は、統理は宗教団体神社本庁の役職であり、その「指名」という権能の中身について具体的に踏み込むことを避けたからです。その上で、「実質的に」「予定される」という言葉により、その解釈については、宗教団体としての神社本庁にあることを示したものと理解されます。ですから、「役員会の議決に基づいて統理は指名しなければならない」などという解釈は、司法判断から逸脱していることは明らかです。

もし裁判所が、統理の権限にそこまで踏み込んだ解釈を示したとするなら、以下の宗教法人法第85条及び、それが依拠する憲法20条が保障する「信教の自由」の原則に抵触することになりますから、極めて当然のことです。

・85条 この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。

従つて、③、④の意味も明らかです。

③は「役員会の判断に基づかずに統理の行為が行われる」ことは「予定されていない」という趣旨ですが、そもそも今回のように、総長選任を巡つて、役員会の判断と統理の行為に齟齬が生じることは想定されていない事態なのですから、「予定されていない」ことは当然です。しかし、それは決して、統理による役員会の判断と異なる行為を禁じているわけではありません。

そして④は、総長の選任については、役員会の議決と統理の指名の双方が必要であることを判示したまでのことで、「(統理が)指名することが必要である」とは、「統理が指名しなければ必要条件を満たさないので、総長になれない」ことと同義です。

小川弁護士及び荒井総務部長の主張が的外れであることは明らかですが、それを根拠に統理に総長指名を迫るなど、言語道断の振る舞いです。

〇おわりに

神社本庁においては、評議員会で全会一致で推挙された統理が代表者となって、その下で総長以下の役員が公正公平な組織運営を心掛けつつ、様々な議論を交はしながら、敬神尊皇の教学に準拠して神社本庁の使命の実現に務めてきました。

しかし、現在の神社本庁は、組織運営の面で全く評価にすら値しない状況が続いています。職舎売却に係る不正はもとより、人事や会議運営、文書管理など、全てにわたって社会常識から遊離した運営が、宗教法人の名の下に行われてきました。

執行部が総長選任を含む統理の権限を否定し、役員会主導で庁務全般を推し進めようとする異常事態に際して、評議員会に臨まれた鷹司統理は自ら発言を求められ、正常化に向けて、神社本庁憲章の精神を体現された力強い意志を表明されました。

これに対して、11月29日には、鷹司統理が欠席のまま、臨時役員会が強行されました。現執行部には、統理の意思を尊重する姿勢が微塵も感じられず、神社本庁の歴史の中で前代未聞の事態が続いています。

評議員はもとより全国の関係者は、さらに厳しい視線を本庁執行部に対し注ぎ続けてゆかなければなりません。」